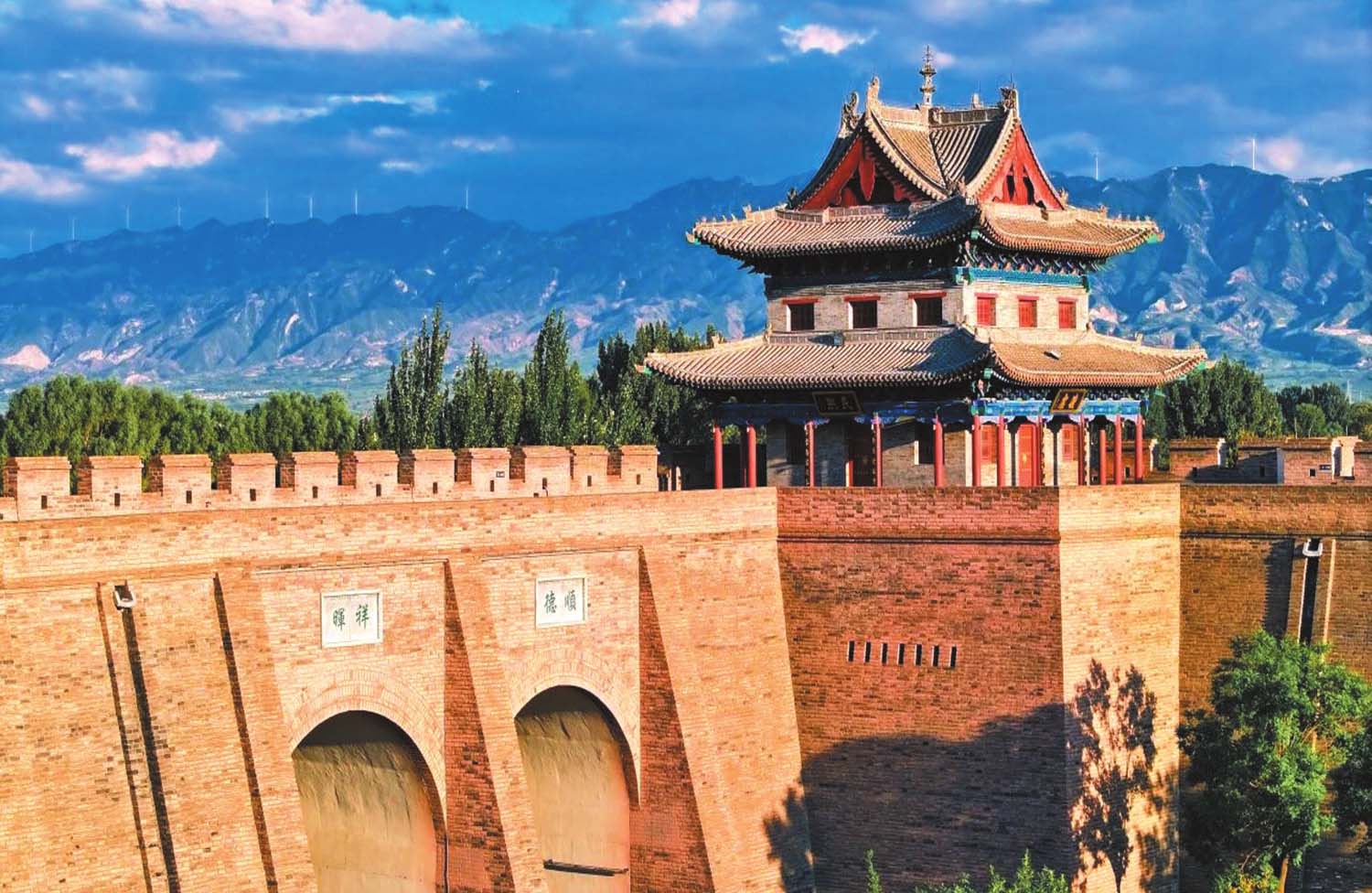

忻州,這座位于晉北黃土高原之上的千年要塞����,西望黃河之波濤����,東倚太行之巍峨��,這片山河交錯(cuò)的土地不僅銘記著邊塞烽煙的蒼涼與壯美���,更以其千年沉淀的墨香���,滋養(yǎng)出了一條璀璨奪目的書(shū)法文脈。

邊城烽燧下的筆墨啟蒙

忻州不僅是一座見(jiàn)證無(wú)數(shù)刀光劍影的軍事重鎮(zhèn)�����,更是一座用筆墨構(gòu)筑的深厚文化堡壘,其書(shū)法文脈�����,可以追溯至遙遠(yuǎn)的秦漢時(shí)期���。那時(shí),一批批戍邊的將士以刀為筆��、以石為紙��,將心中的豪情壯志刻寫(xiě)在城墻之上���,成為古城書(shū)法文脈的源頭���。

在古城西南的北朝墓群中,考古學(xué)家們?cè)l(fā)現(xiàn)了一批刻有篆隸文字的兵器與簡(jiǎn)牘�����。上面的文字線(xiàn)條粗獷����,不經(jīng)意間流露出一種別樣的韻律����,既展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)士兵的文化素養(yǎng)�����,更以獨(dú)特筆鋒記錄了曾經(jīng)鐵馬金戈的歲月�����。那些刻在兵器上的符咒��,帶著一種強(qiáng)烈的“居延漢簡(jiǎn)”的率真之感��,同時(shí)融入塞北風(fēng)沙的蒼勁與壯美���,為后世書(shū)法藝術(shù)提供了豐富的素材與靈感���。

到了唐代,雁門(mén)關(guān)的守將們更是以魏碑體在花崗巖上刻下了壯麗的《出塞詩(shī)》���。這首詩(shī)以蒼茫雄厚的筆觸���,形象描繪出了“黃沙百戰(zhàn)穿金甲”的邊塞生活�����。詩(shī)句中的每一個(gè)字�����,都如同劍戟般有力�����,成為邊塞書(shū)風(fēng)的杰出代表。而《出塞詩(shī)》碑�����,也成為忻州古城的一處標(biāo)志性景觀��,吸引了無(wú)數(shù)文人墨客前來(lái)觀摩與學(xué)習(xí)��。

宋元時(shí)期��,隨著各民族文化交流�����,忻州古城成為多元文化交融的熔爐?���!耙淮淖凇痹脝?wèn)便在此隱居,并在《續(xù)夷堅(jiān)志》手稿中開(kāi)創(chuàng)了“遺民體”書(shū)風(fēng)���。他將顏真卿的渾厚與蘇軾的灑脫相結(jié)合���,創(chuàng)造出個(gè)人風(fēng)格鮮明的書(shū)法作品。元好問(wèn)隱居時(shí)書(shū)寫(xiě)的《中州集》手稿�����,更是成為其書(shū)法藝術(shù)巔峰之作�����,既表現(xiàn)出了北地文人的雄健與豪放���,又流露出一種遺民文士的孤憤與悲涼����,對(duì)后世產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響����。在他的帶動(dòng)下��,弟子郝經(jīng)開(kāi)始教授蒙漢子弟漢字書(shū)法�����,使得蒙漢兩族的書(shū)法藝術(shù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步融合?��,F(xiàn)存《鹿泉書(shū)院規(guī)約》木刻版上的楷書(shū)作品,便是這種交流的見(jiàn)證���。該作品線(xiàn)條方正有力���,同時(shí)又透出一種游牧民族特有的豪放與不羈�����,這種藝術(shù)風(fēng)格使得忻州的書(shū)法藝術(shù)更加豐富多彩�����。

明清時(shí)期��,晉商群體的崛起為忻州書(shū)法藝術(shù)注入了新活力。那些縱橫天下的晉商��,將顏體楷書(shū)鐫刻在了遍布全國(guó)的會(huì)館匾額之上�����。這些匾額不僅體現(xiàn)了晉商們的商業(yè)智慧與經(jīng)營(yíng)哲學(xué)�����,更以其方正渾厚的筆觸彰顯了忻州書(shū)法的迷人魅力����。今定襄縣河邊民俗博物館收藏的清末契約文書(shū),更以其特有的民間書(shū)吏書(shū)風(fēng)���,為世人呈現(xiàn)了一種別樣的市井生活����。這些契約文書(shū)上的行草���,結(jié)體奇崛���、用筆靈動(dòng)�����,展現(xiàn)出書(shū)法藝術(shù)的精魂���。

民國(guó)時(shí)期,忻州的書(shū)法藝術(shù)又迎來(lái)了新變革�����。從外地返鄉(xiāng)的忻州商人帶回蒙文經(jīng)卷�����,上面的文字形態(tài)啟發(fā)了當(dāng)?shù)貢?shū)家對(duì)章法空間的新探索��。他們通過(guò)借鑒蒙文的書(shū)寫(xiě)方式��,創(chuàng)作出了一系列書(shū)法作品����,為忻州書(shū)法藝術(shù)增添了新的元素��。

佛道雙輝中的墨韻禪心

忻州佛教與道教的碰撞催生了獨(dú)特的民俗書(shū)法��。五臺(tái)山憑借悠久歷史和深厚文化底蘊(yùn),成為佛教藝術(shù)的瑰寶之地����,而蘆芽山則是道教文化的圣地,兩座名山共同孕育了忻州書(shū)法中空靈超逸的宗教美學(xué)�����。

唐代高僧澄觀在五臺(tái)山顯通寺以血書(shū)寫(xiě)《華嚴(yán)經(jīng)》的事跡至今為人傳頌����。他通過(guò)“鐵筆刻字”的方式,在花崗巖上刻出了細(xì)若游絲的線(xiàn)條��,這種被稱(chēng)為“鐵線(xiàn)篆”的書(shū)法形式�����,將書(shū)法表現(xiàn)力推向了極致����。線(xiàn)條仿佛與山石同生共長(zhǎng),將佛法的莊嚴(yán)與神秘展現(xiàn)得淋漓盡致��。同時(shí),澄觀還用朱砂混合金粉抄寫(xiě)經(jīng)卷��,經(jīng)文在晨鐘暮鼓中泛著神圣光澤��,成為五臺(tái)山佛教藝術(shù)的瑰寶���。

在五臺(tái)山還有一種書(shū)體被稱(chēng)為“金剛體”��,是清乾隆年間五臺(tái)山龍泉寺住持月空和尚獨(dú)創(chuàng)的一種形式�����。他將佛經(jīng)中的曼荼羅圖案融入書(shū)法結(jié)構(gòu)中�����,創(chuàng)造出方圓相濟(jì)��、暗合佛法精義的獨(dú)特書(shū)體���。這種書(shū)體不僅具有極高的藝術(shù)價(jià)值,更體現(xiàn)了佛教文化的深刻內(nèi)涵���。如今���,這種書(shū)體仍在僧人間秘傳,成為五臺(tái)山佛教藝術(shù)的重要組成部分�����。

道教文化盛行的蘆芽山��,也有許多與書(shū)法相關(guān)的傳說(shuō)與遺跡��。明代道士張三豐云游至此時(shí)��,曾在《黃庭經(jīng)》的注疏稿中創(chuàng)造出一種稱(chēng)為“云篆體”的書(shū)體����。這種書(shū)體筆勢(shì)如風(fēng)卷流云,結(jié)體似北斗列陣����,充分契合了道教文化的飄逸與靈動(dòng)。此外��,他還將道法思想融入其中�����,使該書(shū)體成為道法與自然相結(jié)合的完美產(chǎn)物。清乾隆年間��,龍門(mén)派道士在古城墻洞中閉關(guān)書(shū)寫(xiě)了《道德經(jīng)》冊(cè)頁(yè)��。他們以行草入篆的方式書(shū)寫(xiě)這部道家經(jīng)典���,墨色隨著修行境界的提升而由濃轉(zhuǎn)淡����,最后三章中竟全用清水寫(xiě)成�����。當(dāng)陽(yáng)光照射時(shí)����,這些章節(jié)顯現(xiàn)出了“無(wú)字之書(shū)”的玄妙境界。這種書(shū)寫(xiě)方式不僅體現(xiàn)出道士們的深厚書(shū)法功底��,更反映了他們對(duì)道家思想的深刻理解和感悟�����。

書(shū)院碑林里的文人雅韻

忻州古城內(nèi)有一座歷史悠久的書(shū)院——秀容書(shū)院��,這座書(shū)院不僅是學(xué)生求學(xué)問(wèn)道的圣地,更是忻州書(shū)法文化遺產(chǎn)的瑰寶之地�����。秀容書(shū)院的白鶴觀藏著一塊書(shū)法教育碑刻����,牌匾字句豎行�����,“下占地步者任其下闊”�����,意思是對(duì)于上窄下寬的字體��,書(shū)寫(xiě)時(shí)要體現(xiàn)字體特點(diǎn)���,下面寬大舒展��。

在古代學(xué)堂中����,用于指導(dǎo)學(xué)生練習(xí)書(shū)法的懸掛牌匾,被稱(chēng)為“書(shū)法研習(xí)匾”或“習(xí)書(shū)楷模牌”�����。這些牌匾上往往鐫刻著書(shū)法大師作品的摹本����、流傳千古的詩(shī)詞佳句、富含哲理的名言或書(shū)法學(xué)習(xí)的箴言���,供學(xué)子臨摹學(xué)習(xí)�����,以期精進(jìn)書(shū)法技藝�����。此外��,也可能是老師親手在木板或宣紙上書(shū)寫(xiě)的示范字��,供學(xué)生觀習(xí)臨摹���。清道光年間���,著名學(xué)者徐繼畬曾在秀容書(shū)院執(zhí)教。在此期間���,他獨(dú)創(chuàng)了一種被稱(chēng)為“輿地書(shū)體”的書(shū)法形式�����,將經(jīng)緯線(xiàn)的縱橫交錯(cuò)融入章法布局中,以地理空間意識(shí)開(kāi)創(chuàng)了文人書(shū)法的新境界���。

秀容書(shū)院至今仍保留著清末的考棚遺址���,斑駁的磚墻上依稀可見(jiàn)當(dāng)年士子們練字的痕跡。這種集體無(wú)意識(shí)的書(shū)寫(xiě)訓(xùn)練不僅有利于民間形成良好的書(shū)法學(xué)習(xí)氛圍����,更為后世留下了無(wú)數(shù)珍貴的書(shū)法作品與文化遺產(chǎn)。

當(dāng)代���,忻州的書(shū)法藝術(shù)又迎來(lái)了新的發(fā)展��,一批批優(yōu)秀書(shū)法家在這片古老的土地上不斷成長(zhǎng)����。他們用自己的筆墨和才華,將忻州的書(shū)法藝術(shù)推向了新高度����,陳巨鎖先生便是杰出代表之一。他的“北碑草書(shū)”在雄渾中透著靈動(dòng)與飄逸��,不僅展示了忻州書(shū)法的魅力與風(fēng)格��,更以深厚的文化底蘊(yùn)和藝術(shù)價(jià)值贏得了廣泛的贊譽(yù)與認(rèn)可�����。

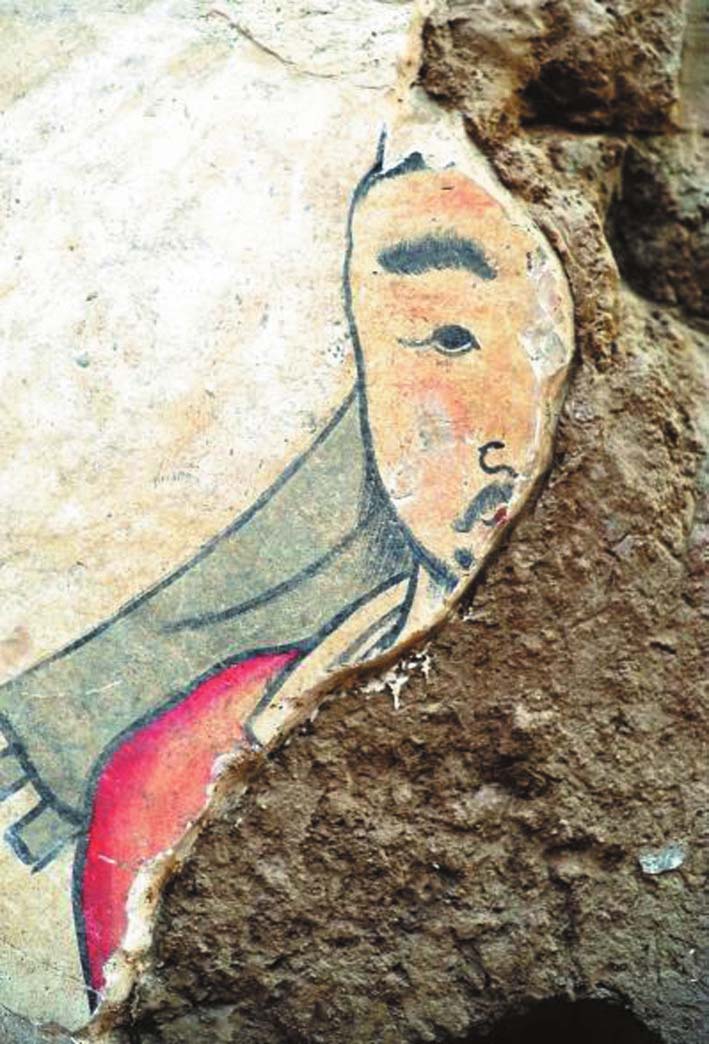

忻州北朝墓群中發(fā)現(xiàn)的壁畫(huà)局部

結(jié)語(yǔ)

站在蘆芽山巔俯瞰忻州大地��,墨色早已滲入這片土地的肌理之中�����。從邊關(guān)將士的刀刻符咒到當(dāng)代書(shū)家的書(shū)法創(chuàng)作���,忻州書(shū)法始終保持著山河鑄就的骨力與魂魄����。每當(dāng)五臺(tái)山的晨鐘響起,那些在宣紙上蜿蜒的墨跡便仿佛再次蘇醒過(guò)來(lái)��,訴說(shuō)著古老文明生生不息的傳奇故事����。而忻州的書(shū)法藝術(shù)也正是在這種不斷交流與融合中,綻放出了最絢爛的光彩與魅力�����。每一次提按轉(zhuǎn)折�����,都是文明基因的重新編碼��;每一幅書(shū)法作品����,都是古城文化記憶的回響與傳承�����。在這片充滿(mǎn)靈性與詩(shī)意的土地上,書(shū)法藝術(shù)將繼續(xù)書(shū)寫(xiě)著屬于它的不朽篇章�����。(高嘉璇)

(責(zé)任編輯:盧相?���。?/span>