梁生智

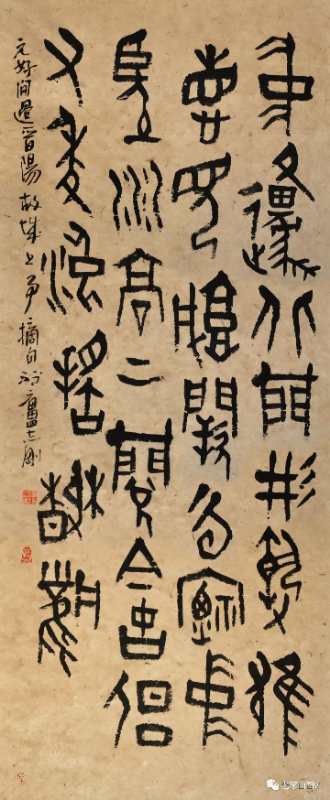

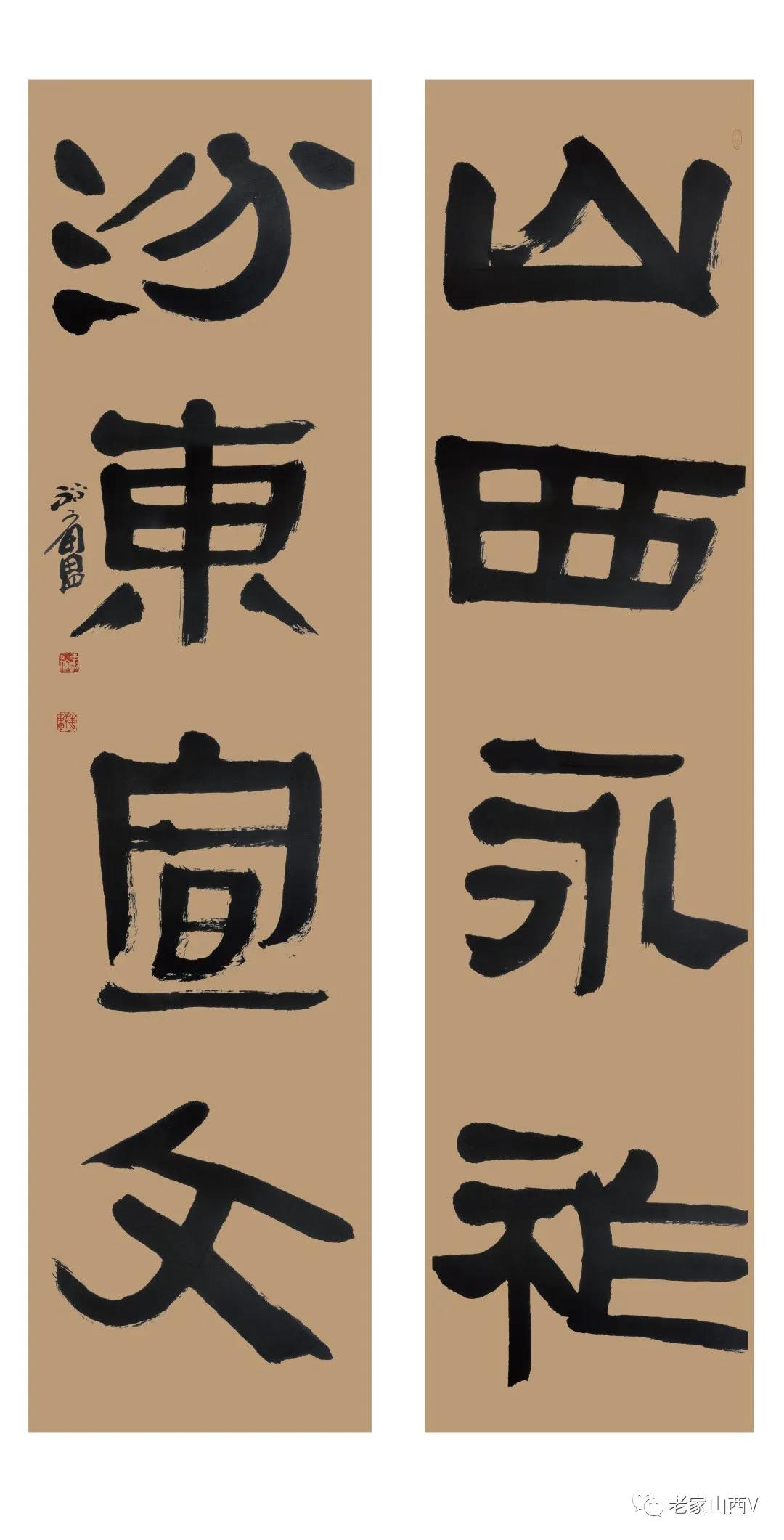

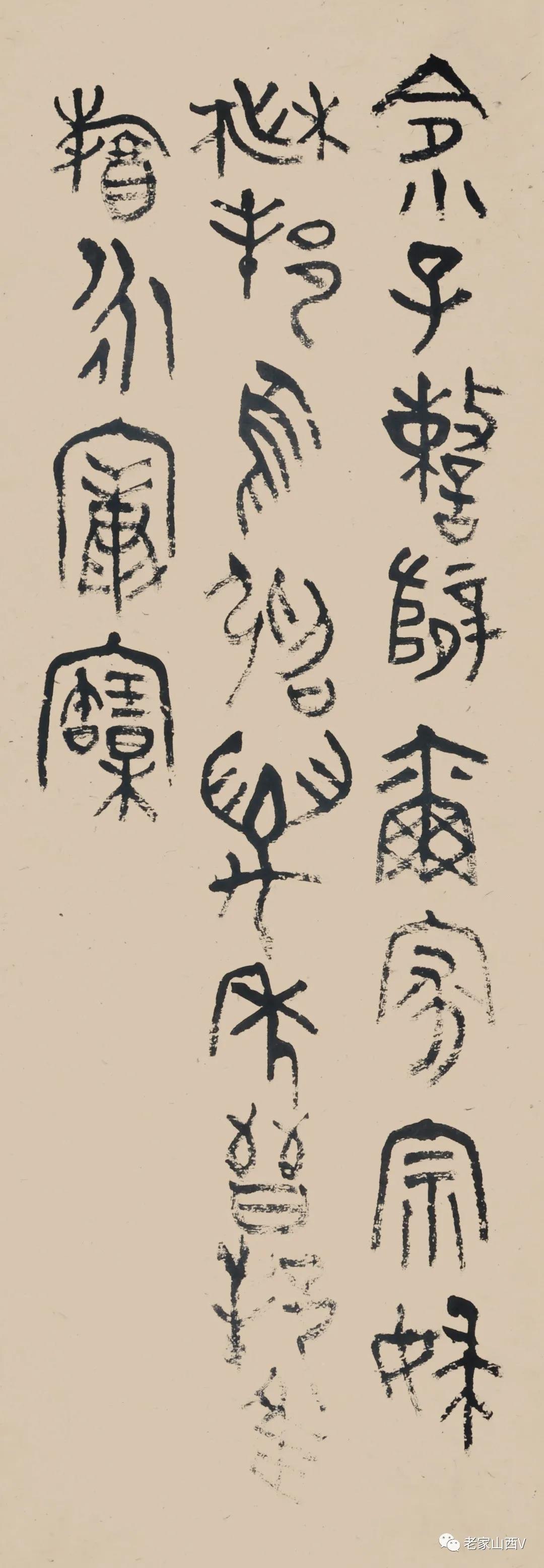

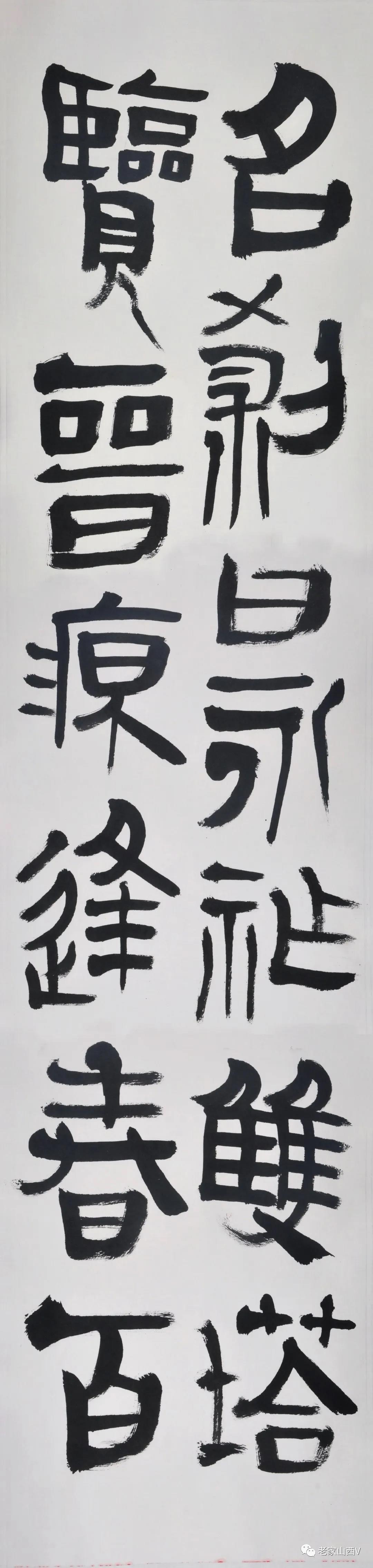

王志剛�����,生于1962年����,筆名駱夫���,字昆石�����,號(hào)半月軒主��。山西定襄人�����。中國書法家協(xié)會(huì)會(huì)員��,,山西省書法家協(xié)會(huì)理事�����,山西省書法家協(xié)會(huì)主席團(tuán)成員��,太原市書法家協(xié)會(huì)副主席�����,太原鋼鐵集團(tuán)書畫院院長(zhǎng)���,山西省天龍印社秘書長(zhǎng),山西省企業(yè)文聯(lián)委員�����、太鋼書協(xié)秘書長(zhǎng)�����。代表作有篆刻《太原八景》,石鼓文《蘇軾詩軸》��,行草書作品《啟功詩屏》藏于日本其琦玉�、法國阿爾卡爾、美國遠(yuǎn)東等美術(shù)館�、博物館。入選中國當(dāng)代書畫藝術(shù)展��,篆書作品入選中國職工畫廊展�、中國國際書畫展覽會(huì)、中國勞動(dòng)者藝術(shù)作品展覽等大型展賽活動(dòng)�。作品兩次應(yīng)邀赴日本展出。

我經(jīng)常會(huì)思考“書法”的前世與今生��。因?yàn)?����,我認(rèn)為�,必須從這樣的淵源才可能找到走向,才能看清其變化�����,才能發(fā)現(xiàn)個(gè)體書寫與整體發(fā)展之間的關(guān)系,也才可能在整體的書法體系形成個(gè)體的表現(xiàn)特質(zhì)���。

也因此��,我經(jīng)常會(huì)想我們的祖先最早寫下我們的漢字時(shí)究竟是在一種什么情態(tài)下�,用什么樣的工具�,書寫在什么東西上?很可能許多人會(huì)不以為然��,甚至?xí)X得有點(diǎn)故弄玄虛���。其實(shí)不然,我一直認(rèn)為���,是“實(shí)用”才決定了“漢字”誕生�,而又因?yàn)椤皾h字”的“形”決定了其書寫特征和的規(guī)律���,也因?yàn)闈h字這種書寫的特征和規(guī)律才決定了“書法”��,才讓漢字書法成為一種獨(dú)特的藝術(shù)形式�����。

書而法���,書與法����,書之法��,這種關(guān)系是不能忽視的�����,一個(gè)在“書法”之路上有所成就的人�,不管他是否在主觀意識(shí)上深入思考過這些,但是����,在客觀上一定是靠近了這種關(guān)系。就是因?yàn)榭拷?�,所以�����,才決定著其書法作品的整體品質(zhì)�����,才決定了其作品的審美性和藝術(shù)性。

王志剛先生認(rèn)為“和做人一樣���,書法里最重要的就是一個(gè)正字��,古人說奇正相生���,其實(shí)還是正在先?��!边@是志剛先生對(duì)書法品質(zhì)的認(rèn)知���,是其在學(xué)書的實(shí)踐中對(duì)前人書法作品及其藝術(shù)規(guī)律的思考�!“正”一是指的字形的周正,但���,更主要的是通過書寫后的“字”表現(xiàn)出來的一種氣質(zhì)��、氣韻�,也就是要折射出一種能統(tǒng)攝人審美感官的藝術(shù)魅力�����。

實(shí)際上,我們要論書法�,就一定要分析一些本源的,本體的書法因素才可能真正思考清楚許多書法現(xiàn)象���,才能對(duì)書法創(chuàng)作更具有綜合的判斷性�����。

有一個(gè)問題�,不知道是被有意忽視����,還是沒有人去關(guān)注,那就是書寫工具和書法作品的關(guān)系���。我們現(xiàn)在書寫時(shí)都是在宣紙上�,而且許多人特別強(qiáng)調(diào)紙的質(zhì)量�����,非“好紙”而不書��。但是,我們知道����,在紙,尤其是宣紙還沒有成熟之前����,諸多書法藝術(shù)家顯然用的不是紙。至少不是我們現(xiàn)在所使用的宣紙�,我們現(xiàn)在能看到的最早的“漢字”的實(shí)例應(yīng)該就是甲骨文和一些巖壁上的字跡,再往后才是石壁��、石碑上刻��、鑿和青銅器上鑄出的銘文和書寫在竹簡(jiǎn)上的文字��。比如被后世譽(yù)為“中華第一美帖”����,“中華十大傳世名帖”之一�����,“天下第八行書”的米芾的“素蜀帖”就是因?yàn)闀鴮懺谑竦禺a(chǎn)的絹上而得名�����。

我們?yōu)槭裁纯倧?qiáng)調(diào)書法的“金石味”,說到底��,這種“金石味”是從漢字一開始使用就決定了的�。刻��、鑿���、鑄應(yīng)該是漢字最早的表現(xiàn)形式��,我們現(xiàn)在臨習(xí)的大量碑帖即使一開始是用筆寫在石材上的��,最后還是通過刻����、鑿呈現(xiàn)出來的���。即使是在青銅器等的銘文也應(yīng)該是按寫好的字做模鑄出的�����。這樣的形式就必須使書法呈現(xiàn)出的是“金石”氣質(zhì)����。像米芾在絲絹上書寫,也會(huì)因?yàn)榻z絹本身的質(zhì)地在對(duì)筆墨的控制上與宣紙會(huì)不同�。吳昌碩從“石鼓文”而來的書法作品也是這樣的規(guī)律。

實(shí)際上����,很久以來,后人學(xué)書��,已經(jīng)遠(yuǎn)離了因“實(shí)用”而書的規(guī)律����。尤其是當(dāng)下,“智能化”手段已經(jīng)讓許多人連握筆都不知為何����,更談不上書寫?���!皶ā币呀?jīng)基本上成為一種完全的藝術(shù)形式。這種形式的起步就是從臨帖開始���,也就是說是有明顯的“樣本”的�����。這實(shí)際上是一種無奈��,但又只能如此的現(xiàn)實(shí)����。

一個(gè)要成為書法家的人需要認(rèn)真臨習(xí)前人作品���,尋找書法規(guī)律���,但是,還必須清楚��,僅僅臨習(xí)是不夠的����,即使能夠書寫的和前人的“樣本”一模一樣,其價(jià)值也是不大的���。更重要的是要去全面體會(huì)字性�����、筆性���、紙性�����、墨性�����,尤其是要體會(huì)我們漢字特有的型�,每個(gè)字本身被賦予的意義����,以及在一個(gè)語境中所具有的情感因素,只有這樣��,才能讓作品呈現(xiàn)出藝術(shù)生命力��。

南宋文學(xué)家�、書法家姜夔說:“臨書易失古人位置,而多得古人筆意��;摹書易得古人位置,而多失古人筆意���。”經(jīng)營“位置”�,顯現(xiàn)“筆意”應(yīng)該說是書法藝術(shù)的基本點(diǎn),也是關(guān)鍵點(diǎn)����。“位置”指形���,“筆意”指神����,從各種“樣本”中容易體會(huì)和把握“形”�����,但����,“意”并不容易理解和把握。

志剛先生因?yàn)槭菚⒅夭⑿?�,所以,這樣的實(shí)踐其實(shí)正好吻合了字——書——法的整體發(fā)展過程和規(guī)律�。“篆”與單純的“書”相比較���,具有綜合性��,對(duì)“位置”和“筆意”的要求更高�����。而且�����,因?yàn)樽捎霉ぞ吆筒牧系囊?guī)定���,最后作品呈現(xiàn)出來的作品實(shí)際上是一種近似于回到前早漢字表現(xiàn)形式——事實(shí)上現(xiàn)在的篆就是傳統(tǒng)的漢字實(shí)用性的一種專業(yè)化和細(xì)化。在這里����,形與寫,硬與軟�����,刻與寫,鑄與寫���,統(tǒng)一與個(gè)體得到了全面的發(fā)揮���。

我們知道,“字”只有形�����,并無軟硬��,但是��,書寫字的工具因?yàn)椴馁|(zhì)的“軟硬”不同而有著不同的特性�����,這種特性不是單獨(dú)存在的���,善書者是懂得將這些特性變成書法的有機(jī)組成去極好的利用。

《道德經(jīng)》第43章講“天下之至柔�����,馳騁天下之至堅(jiān)。無有入無間����,吾是以知無為之有益。不言之教�,無為之益,天下希及之���?���!薄爸寥帷迸c“至堅(jiān)”可以看做是書法創(chuàng)作及其作品的審美和藝術(shù)支點(diǎn)����。我們采用柔性的筆,柔性的紙���,柔性的墨�����,去書寫漢字��,使其具有一種視覺���、精神上的審美愉悅�,使其具有一種形式上的獨(dú)特和個(gè)性呈現(xiàn)��。正可以視為是以“至柔”馳騁“至堅(jiān)”的關(guān)系��。

志剛先生因篆悟書���,于書入篆����,實(shí)際上就是兼顧了書寫的本質(zhì)��,找到了體現(xiàn)“漢字”本性的落點(diǎn)�。對(duì)于一個(gè)書法家來講����,除了解決書法的共性特征外,必須解決自己的個(gè)性特征才能名符其實(shí)�����,否則就很難有較高的成就�。因?yàn)椤白钡木C合性和獨(dú)特表現(xiàn)性��,正好可以給書寫者提供一種理解書法特質(zhì)的通道�,那就是如何在更為有限的空間里呈現(xiàn)漢字審美的問題����!在篆里,漢字固定的型��,卻可以�,而且必須根椐不同的語境有所改變才會(huì)呈現(xiàn)出藝術(shù)魅力。也就是先能“有”��,然后再進(jìn)入“無”�,從“有”入“無”就可以得自由,如果能夠解決這一問題���,并將之綜合體現(xiàn)在書法創(chuàng)作中自然就會(huì)有在非同凡響的面貌����。

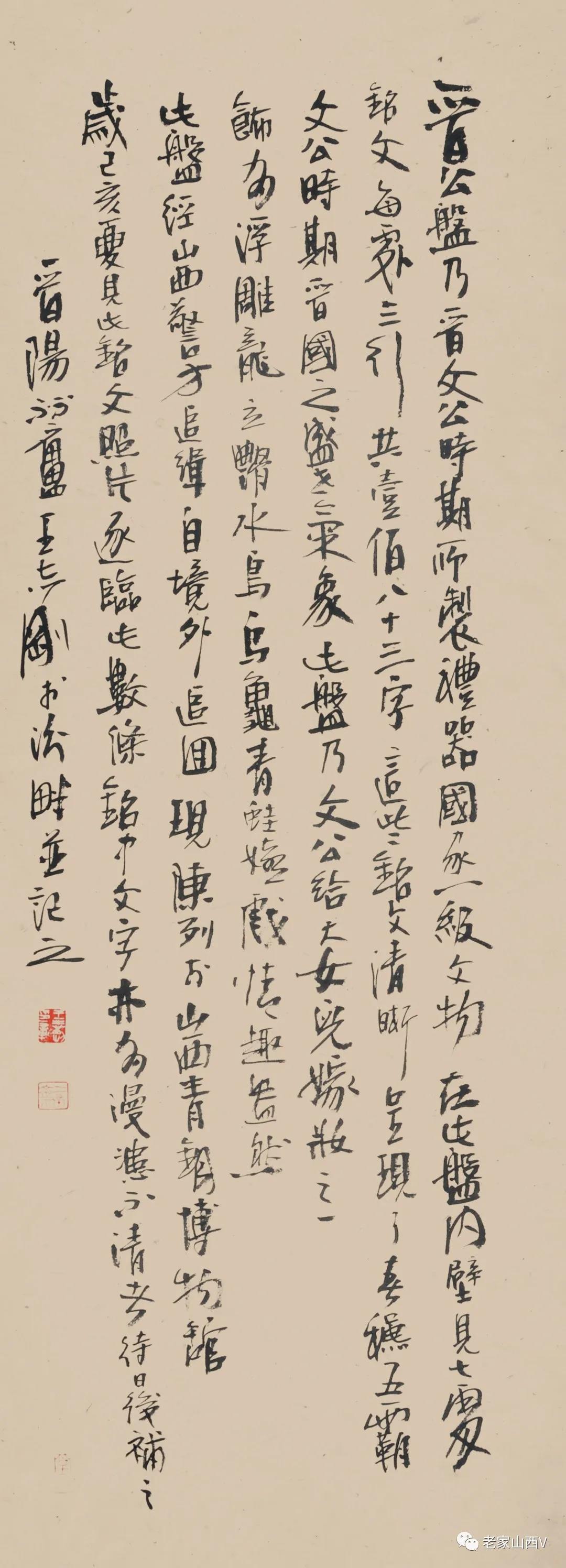

所以����,我們欣賞志剛先生的書法作品,撲面而來的就是個(gè)性鮮明的“金石味”,仔細(xì)品賞�,奇正中有柔情,巍屹中透疏朗����,秀美中滲質(zhì)樸,規(guī)矩中顯個(gè)性��,性濃處溢沉靜��,率性里持守中���,可以說�,志剛先生的書法作品真正將漢字的藝術(shù)性體現(xiàn)了出來�。

書法形式看上去是極其單一,但是�����,書法作品完成必須具有極為綜合的藝術(shù)素養(yǎng)�。需要耗時(shí)去臨習(xí)�����,但更需要耗神去思考和領(lǐng)悟,一個(gè)只停留在書寫狀態(tài)的人很難入法���,也談不上得法���,更不要說出法?����!盁o有入無間”是一種自由的境界��,這種境界不是人人可入��,但是��,每個(gè)人都應(yīng)該向此努力�。就像志剛先生的書法實(shí)踐不是每個(gè)人都可以重復(fù),但是��,至少是一種借鑒����,這是志剛先生書法實(shí)踐追求的另一層意義。

(責(zé)任編輯:梁艷)