農(nóng)耕文明是中華文明的重要組成部分���,而農(nóng)具又是農(nóng)耕文明的重要標(biāo)志����。在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中,農(nóng)具的推陳出新促進(jìn)了農(nóng)耕生產(chǎn)力的提高�,加快了農(nóng)業(yè)文明的進(jìn)程,同時(shí)也有利于社會(huì)秩序的穩(wěn)定�。今天,我們來(lái)談?wù)勗谵r(nóng)具中較有代表性的犁�。

犁最初是由一種原始雙刃三角形石器發(fā)展起來(lái)的,被稱作“石犁”�。先秦時(shí)期����,在黃河流域出現(xiàn)了耒耜�,這也是后來(lái)犁的前身。歷史上真正用牲畜拉犁是在春秋時(shí)期��,后完善于三國(guó)��,定型于晉代��,盛行于唐朝����,即我們今天所說(shuō)的“唐朝犁”。

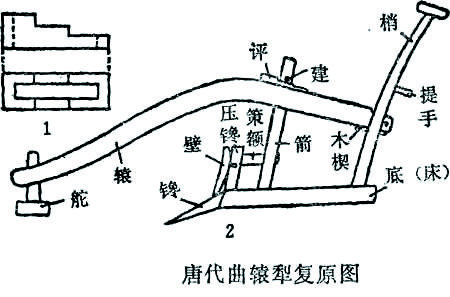

記憶中的“唐朝犁”�,設(shè)計(jì)精巧,工藝精湛����,蘊(yùn)含著獨(dú)特的美學(xué)規(guī)律,充分體現(xiàn)了中華民族的創(chuàng)造力�。常見(jiàn)的“唐朝犁”主要構(gòu)件是“曲轅式鐵犁彎”,它其實(shí)是對(duì)耒的一種改進(jìn)���?�!扒@式鐵犁彎”由金屬鐵鍛制而成����,造型美觀,結(jié)實(shí)耐用���,除了犁耳��、犁鏵的設(shè)計(jì)符合現(xiàn)代科學(xué)的法則以外����,其余鑄造部件如木犁底����、木犁柱�、木犁把、木坨頭���、木犁楔等依舊保持原來(lái)的木結(jié)構(gòu)形態(tài)����。不得不承認(rèn)�,這種曲轅式“唐朝犁”憑借其科學(xué)合理的結(jié)構(gòu)特征����、穩(wěn)定成熟的操作方法����,為華夏大地農(nóng)耕文明的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn),對(duì)于當(dāng)代農(nóng)具設(shè)計(jì)也仍有很大的借鑒意義���。

通常一把好犁����,木犁底和木坨頭多用棗木或杏木材料制成���,表面光滑無(wú)裂紋����,耐磨耐碰���,使用穩(wěn)定�,不易沾土���,可以有效減少耕作時(shí)遇到的阻力���。另外���,木犁把和木犁楔多用干燥不易變形的榆木制成,這樣有利于開槽加工和制作榫卯連接�。木坨頭安裝在“曲轅式鐵犁彎”前端,它是犁的向?qū)Р考?���,決定著耕地的方向?���!扒@式鐵犁彎”的末端穿過(guò)木犁把��,牢牢固定在木犁底上���,形成了一個(gè)完美穩(wěn)定的力學(xué)結(jié)構(gòu)����。木犁底的前端裝有犁鏵��,木犁柱上又裝有犁耳,兩個(gè)鑄件互相配合��,是耕地時(shí)不可或缺的重要利器�。

“老把式”判斷是否是一把好犁,需要目測(cè)“曲轅式鐵犁彎”是否結(jié)實(shí)����、平直、無(wú)毛刺���,木坨頭的橫軸線�、鐵犁鏵的前尖端�、木犁把的尾端“三點(diǎn)”是否構(gòu)成了“一線”,還需要深入測(cè)試各連接點(diǎn)是否松動(dòng)�,木犁把的高低是否符合人體工學(xué)標(biāo)準(zhǔn),木犁楔是否拔插自如�。這些都是備耕的必要環(huán)節(jié),有備無(wú)患才能不違農(nóng)時(shí)���。上世紀(jì)五十年代����,“雙輪雙鏵犁”“雙輪三鏵犁”“山地犁”的出現(xiàn)和廣泛使用��,讓“唐朝犁”終于不再孤單。

“山地犁”是一種適合丘陵地區(qū)使用且較為輕便的“全金屬”新式耕犁��,它把以前的木坨頭用金屬導(dǎo)向輪所取代�,并將轉(zhuǎn)軸直柄上的刻槽替代了木犁楔來(lái)進(jìn)行耕作深度的調(diào)節(jié)。鐵犁底前端還裝有一體化的“犁鏵犁耳”構(gòu)件���,可準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)整體向外多角度的轉(zhuǎn)動(dòng)�?��!吧降乩纭蔽ㄒ坏哪举|(zhì)配件是扶手�,分別叉接在鐵犁彎和鐵犁底上����,扶手處還安有可調(diào)節(jié)“犁鏵犁耳”轉(zhuǎn)向的拉桿提鈕。目前�,“山地犁”已成為最受歡迎和最廣泛使用的農(nóng)耕犁,在廣闊的田野上����,到處可見(jiàn)它們大顯身手�。

如今,隨著“三農(nóng)”改革的不斷深化���,土地集約化生產(chǎn)成為農(nóng)民致富的主攻方向��。村里定期組織大型農(nóng)機(jī)具進(jìn)行耕作����,實(shí)現(xiàn)了“秸稈還田,深耕深翻”���,讓老百姓不再擔(dān)心土地耕作層變淺���、水土保持能力減弱、病蟲害增加等問(wèn)題���。來(lái)年開春時(shí)節(jié)����,且看“唐朝犁” “山地犁”“懸耕機(jī)”等農(nóng)具如何結(jié)伴“大鬧”春耕��。

(責(zé)任編輯:盧相?��。?/p>