關(guān)于漢昭烈廟的最早文字記載見于《太平寰宇記》:“惠陵即劉先主劉備陵也,今有祠存����,號曰惠陵祠����?��!薄度龂尽分杏涊d著劉備病卒后�,“梓宮自永安還成都���,謚曰昭烈皇帝�����。秋�����,八月�,葬惠陵”���,其中并沒有提及建廟的事����,因此古人推論:“漢諸陵俱有名,宗廟外有原廟�����,昭烈既葬惠陵����,必立原廟。厥后���,《寰宇記》謂之惠陵祠�����,《古今記》謂之先帝廟����?����!贝穗m為推斷�,卻言之有據(jù)���,令人信服���。蜀承漢祚����,自稱季漢���,因墓為廟�,既承襲祖制�,當(dāng)在陵后建廟,只是不稱“昭烈廟”�,叫作“惠陵祠”或“先帝廟”。

對建廟的經(jīng)過�����,《太平寰宇記》中也有一段記載:“齊高帝夢益州有天子鹵簿���,詔刺史傅覃修立而卑小���。故相國李回在鎮(zhèn),更改置守陵戶�,四時(shí)祭祀����?!饼R高帝在位下詔修建昭烈廟時(shí),劉備已卒去有二百余年�,他極有可能在原惠陵祠基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建維修,到了唐武宗時(shí)����,相國李回再度進(jìn)行擴(kuò)建,并設(shè)置守陵戶�����,興隆香火�����,四時(shí)祭祀����。

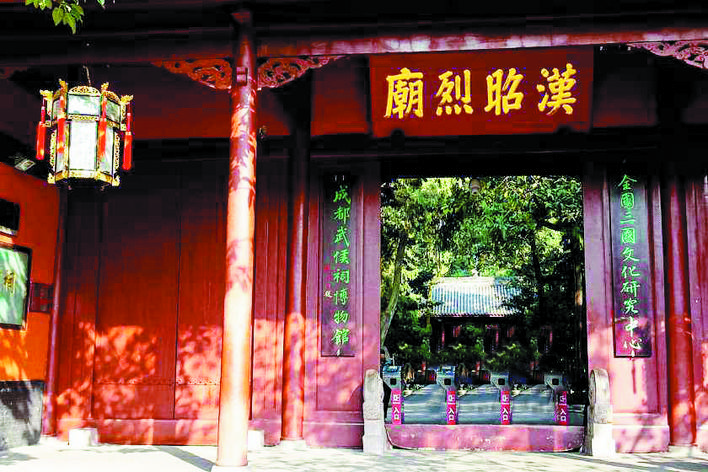

唐朝時(shí)期,昭烈廟與武侯祠是兩座并立的祠廟�����,武侯祠位于昭烈廟“西偏稍南”處�。中唐時(shí),祠廟成為蜀中游覽勝地�����,常有詩人前去瞻仰吟詠���,如杜甫的“憶昨路繞錦亭東����,先主武侯同閟宮”�,李商隱的“蜀相階前柏,龍蛇捧閟宮�。陰成外江畔,老向惠陵東”等等���,這些詩作既是經(jīng)典的文學(xué)作品�����,也是珍貴的歷史資料�����。

到了宋代�,祠廟幾度荒蕪,但并無大的變化���。愛國詩人陸游曾多次親臨瞻仰�����,留下許多千古流傳的名篇���,如《跋古柏圖》一文:“余在成都,屢至昭烈惠陵���,此柏在陵旁廟中�����,忠武侯室之南����,所云‘先主武侯同閟宮’者���,與此略無小異�。”昭烈廟原有一通宋碑����,名為《重修先主廟記》����,立于紹興三十年,任淵撰文�����,其中有曰:“成都府城南三里許����,丘阜巋然,是曰惠陵……昭烈弁冕臨之���,東夾室以祔后主�����,而西偏少南又有別廟祀忠武侯�����,老柏參天�,氣象甚古,詩人嘗為賦之���?��!?/p>

明初,蜀王朱椿認(rèn)為君臣并立不合祀制���,遂廢武侯祠���,并入昭烈廟。四川巡撫張時(shí)徹在《新修諸葛忠武祠堂碑記》中敘述了這一情況:“武侯祠先在先主廟西���,宋時(shí)屢加修葺����,而元因之�����。皇朝洪武初�,以昭烈廟實(shí)為陵寢所在,令有司春秋致祭蜀獻(xiàn)王之國�,首謁是廟,謂君臣宜一體���。乃位武侯于東,關(guān)�、張于西,自為文祭之����。”自此���,昭烈廟成為朱椿廢棄武侯祠后建成的第一座君臣合廟����。不幸的是���,由于明末農(nóng)民戰(zhàn)爭的爆發(fā)����,陵園所有建筑都?xì)в谝坏幦粺o存�。

康熙十一年(1672年),四川湖廣總督蔡毓榮到成都����,下令重建昭烈廟,并任命四川按察使宋可法主持重建工作�����。道光九年(1829年)�,四川布政使董淳對宋可法主持修廟過程中“肖像書碑不據(jù)史書,半從小說�,位次既未妥協(xié),官爵也多舛訛”的狀況很不滿意�,于是又進(jìn)行了一次規(guī)模較大的調(diào)整與維修,后撰文立碑����,詳細(xì)記敘:“錦官城南數(shù)里許,惠陵在焉�����,旁即帝廟����。又有侯祠�,明季毀于兵���。我朝康熙十一年蔡制軍�、宋臬使重修�����,遂合為一�����,前祀昭烈����,后祀忠武����,有司春秋致祭,由來久矣���。余于嘉慶間承乏邑令���,贊襄祀事����,奔走閟宮�����,猶想見君臣一體之盛�����。第廟貌已極巍峨���,而園陵弗臻鞏固���,非所以妥靈爽肅觀瞻也。欲培修焉�����,有志未逮�。道光乙酉,祗承恩命���,重蒞是邦���,歲時(shí)祭祀�,彌矢虔誠�。爰商諸制府、廉訪���、觀察���、太守諸公,僉有同心�����,是冬倡捐諏吉����,庀材鳩工�����,建筑陵垣�,增修寢殿�,丙戌歲杪告竣���?����!?/p>

(責(zé)任編輯:盧相?����。?/p>